ZAITEN2025年08月号

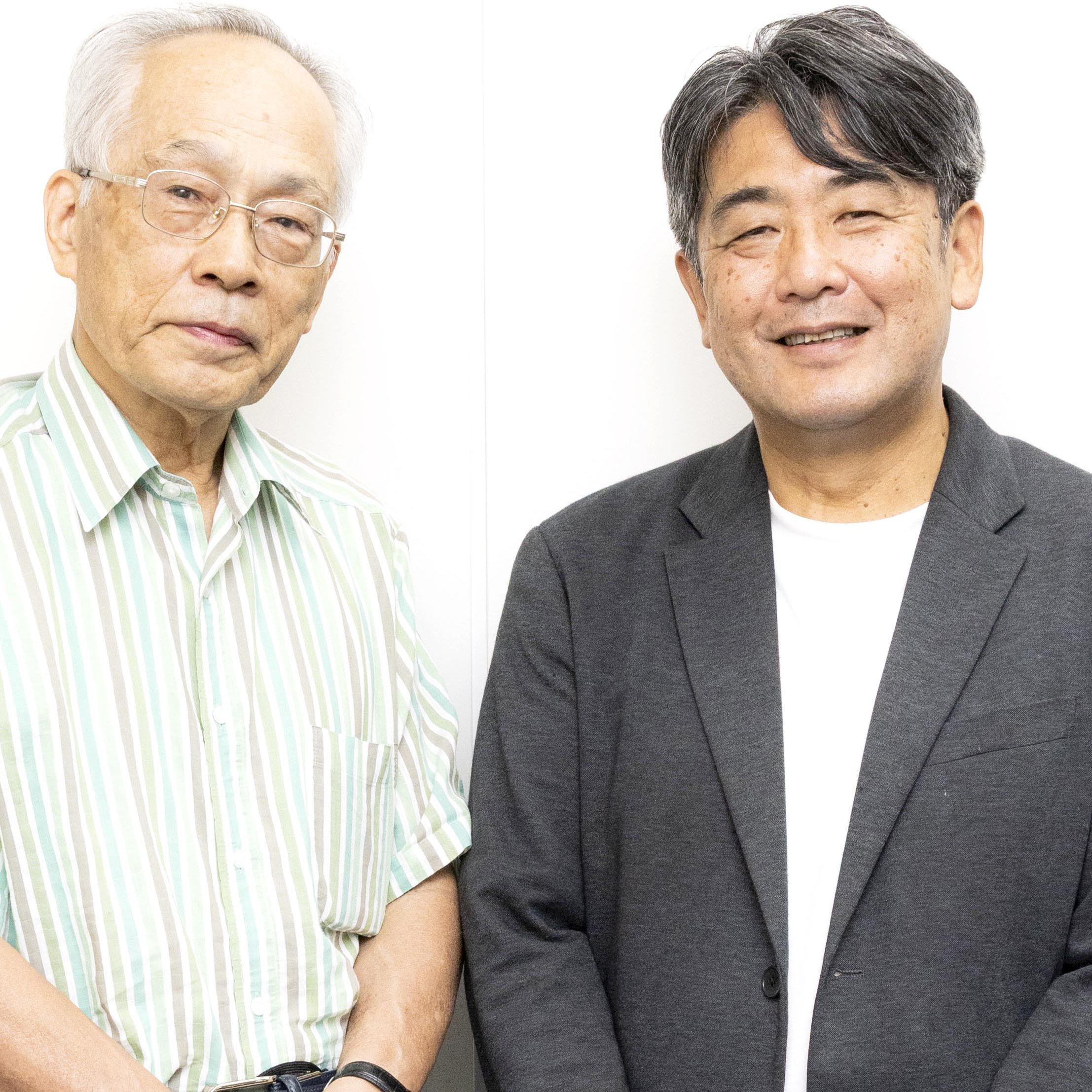

IBコンサルティング社長

《全文公開》【著者インタビュー】『株式投資の基本はアクティビストに学べ』鈴木賢一郎

カテゴリ:インタビュー

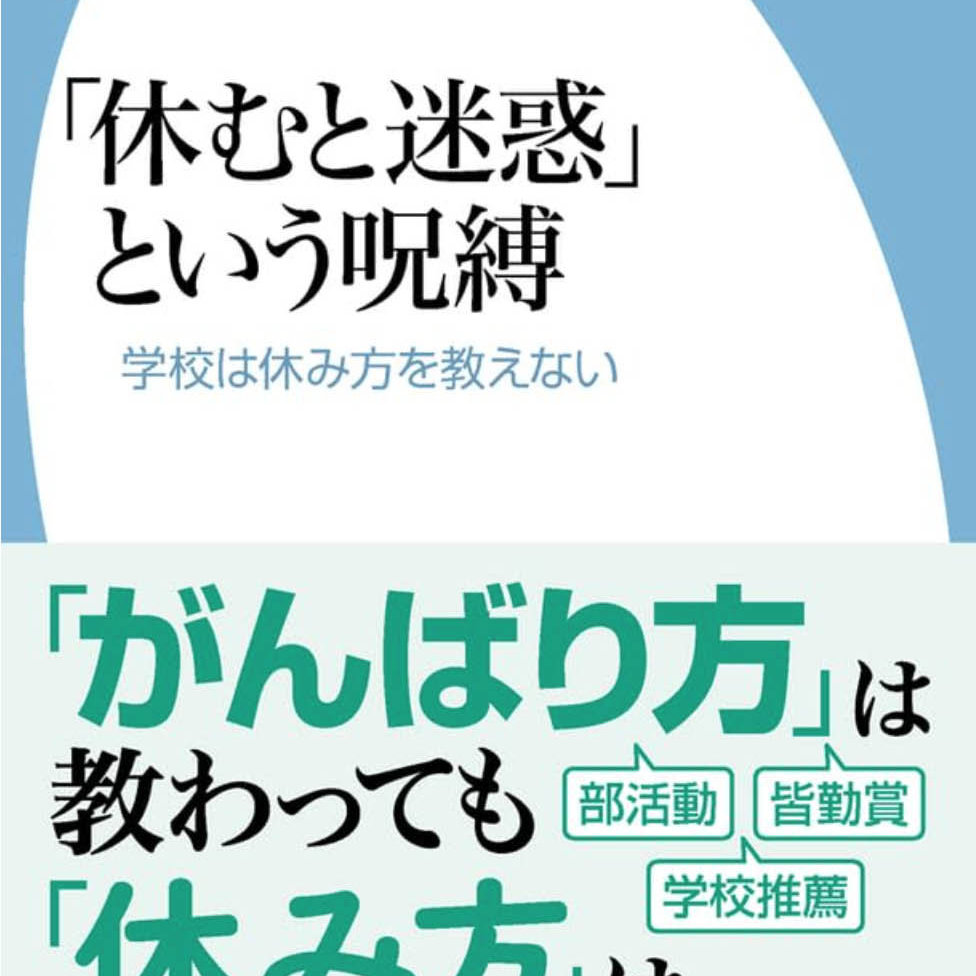

『株式投資の基本はアクティビストに学べ』

『株式投資の基本はアクティビストに学べ』

プロの投資家に便乗する「コバンザメ投資」の始め方、儲け方

朝日新聞出版/¥1800+税

すずき・けんいちろう―株式会社IBコンサルティング代表取締役社長。上智大学外国語学部卒業。野村証券入社後、IBコンサルティング部に在籍し、上場企業の買収防衛策構築やアクティビスト対策に携わるなどした。2016年に野村証券を退職後、独立。現在は上場企業に対するアクティビスト対策や買収防衛策を助言する会社を経営する。

−新NISAの活況などからもわかるように社会全体で株式投資への関心が高まっています。

そうした投資家向けに、物言う株主(アクティビスト)の売買に追随したいわゆる「コバンザメ投資」の手法を紹介したのが『株式投資の基本はアクティビストに学べ』(朝日新聞出版)です。

20年以上、金融業界に身を置く私からすると、アクティビストの動向や上場企業をめぐる〝同意なき買収〟といった経済ニュースに対する近年の社会的な関心の高さには驚きを禁じ得ません。もちろん、フジテレビのような、スキャンダルが発端になった大手メディアの今後の経営にまつわるニュースには、誰しも関心を寄せるでしょう。その中心にいるアクティビストに世間が注目するのも当然といえば当然です。

一方で、大企業とはいえBtoB企業のニデックによる、東証プライム上場とはいえ一般的な知名度は高くはない牧野フライス製作所に対する買収をめぐって、朝のニュース番組やワイドショーが報じることは、20年前はまったく想像出来ませんでした。

社会全体がアクティビストに注目する背景には、東証が旗を振る市場改革の存在があります。

これまで蔑ろにされてきたとされる株主や投資家の代弁者として、「〝健全な市場原理〟のもとで、〝正当な株主還元〟を実施せよ」と主張するアクティビストが、誤解を恐れずにいえば、「善なる」もの、「正しい主張」をしているものとして位置づけられているように感じます。

しかしながら、アクティビストと呼ばれる機関投資家は、株価や企業価値の向上を謳い株主提案を行うことで、経営改革への期待感から株価を上昇させるわけです。株式を「安く買い、高く売る」ことが根っこの部分にはあります。 アクティビストの本質が、企業の「経営改革」ではなく、それを梃子のように利用して「株価向上」させること、より突っ込んだ言い方をすれば、株価が上がったところで「売り抜けて利益を得る」ことであるという点を見落としてはいけません。

−企業防衛に対する経営者の関心も高まっています。

アクティビストの隆盛は、企業側における防衛議論の高まりにも繋がっており、現在では猫も杓子も〝企業防衛〟を語っています。畑違いの企業や専門外の個人・法人が〝コンサルティング〟と称して経営陣に接近してきます。 アクティビストからの突き上げを食らう経営陣は、こうした〝企業防衛の専門家〟に対しても極めて無防備と言わざるを得ません。

先述のように、アクティビストの提案する経営改革とは、究極的には株価向上の期待感を高めるものであり、本当の意味で企業にとってプラスになるかどうかは不透明です。それは防衛策を提案する側も同様で、たとえば、「アクティビストに対抗するにはM&A(合併・買収)やMBO(経営陣の株式取得による非上場化)しかないですよ」と提案してくる防衛アドバイザーは、立場が異なるだけでアクティビストの提案と何ら変わりません。

ニデックによる牧野フライスへのTOBは、ニデックが買収を断念しましたが、別の企業が牧野フライスを買収することになりました。果たして牧野フライスにとってそれが適切な選択だったのかは現段階では判断できません。1つ言えることは、牧野フライスは2025年3月期の決算において、今回の買収騒動をめぐる関連費用として約13億円の特別損失を計上しています。26年3月期にもさらに10億円を計上すると見られており、総額23億円を使ったことになります。この金額が適切な値なのか。防衛コンサルが具体的に何をしてくれたのかという点は、牧野フライスにとって今後検証が必要になるはずです。

−経営者はどのような意識を持つべきでしょうか。

アウトドア用品メーカーのスノーピークは、外資系ファンド・ベインキャピタルと組み、24年7月にMBOによって非上場化しました。これは業績悪化を受けてのもので、事業再構築と長期的成長を目指すためです。ところが非上場化に際して、山井太社長は「27年12月までに再上場したい」と発言しています。 いったいなんのための非上場化だったのでしょうか。要するに非上場化は、アクティビストなどの口うるさい株主を一方的に黙らせる手っ取り早い手段である一方で、MBOに際して株式を買い占めた株主が、売却益を得るための再上場ありきという、ほとんど無意味な防衛策に過ぎません。

「会社は誰のものか」という問いに対して、アクティビストは「会社は株主のものである」という論理で経営改革を訴え、株主還元を主張します。もちろん、一面的には正しい主張ですが、経営改革とは、株主も含めた、顧客、従業員、取引先企業など、あらゆるステークホルダーの利益に資する内容であるべきです。そもそも、会社は本当に株主のものなのか考え直す必要もあります。 アクティビストとその対抗策を提案する企業防衛コンサルらの隆盛は今後しばらく続きます。経営者が無自覚のままでいれば、次は自分の会社が〝食い物〟にされる危機がすぐそこに迫っています。