ZAITEN2025年09月号

〝テレビ離れ〟の加速はまだまだ止まらない

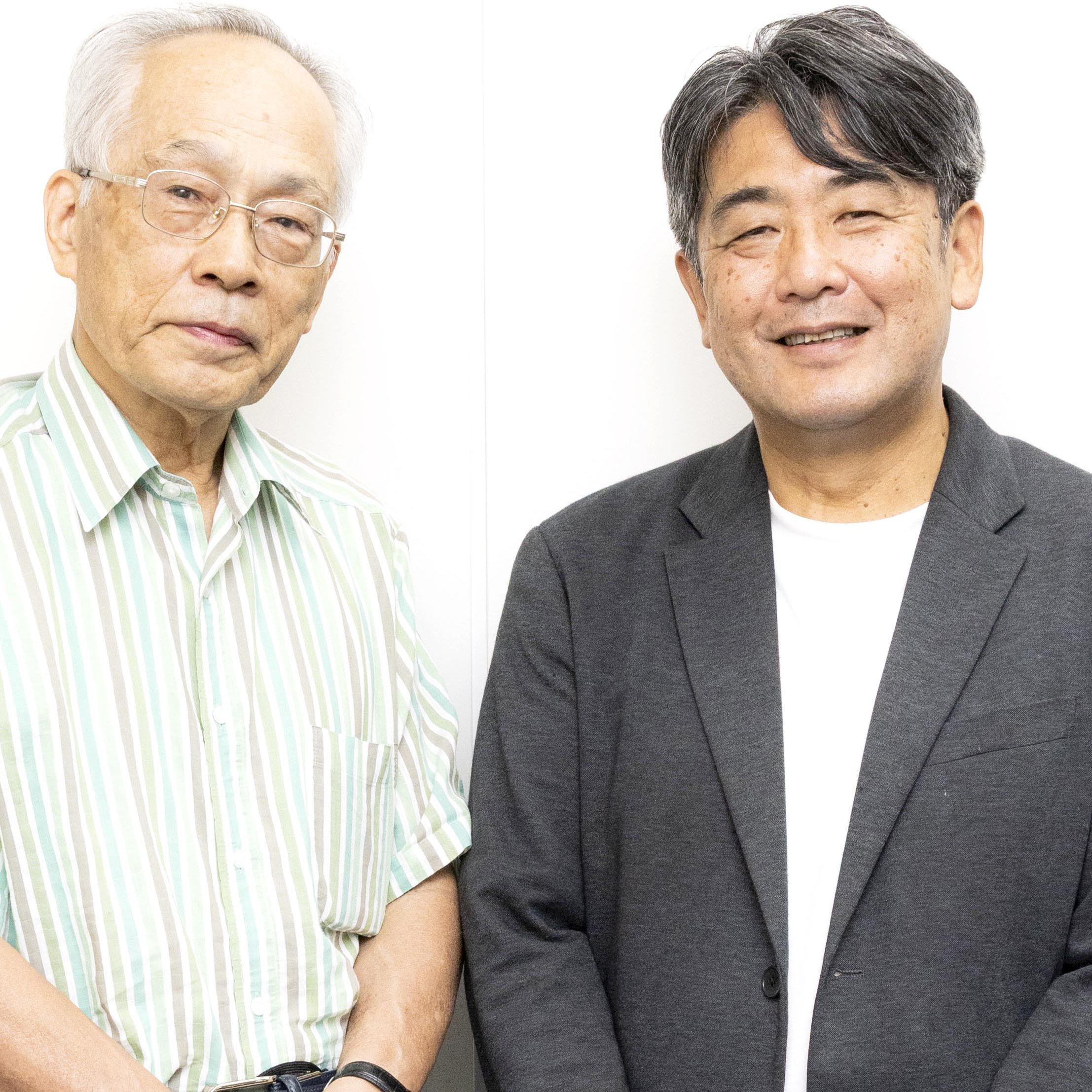

【特集】残酷な現実が示すテレビの「終わりの始まり」 元NHKアナウンサー 今道琢也

カテゴリ:インタビュー

『テレビが終わる日』

『テレビが終わる日』

(新潮新書)/¥968 税込

いまみち・たくや―文章指導専門塾「ウェブ小論文塾」を主宰。1975年大分県生まれ。京都大学文学部卒業。99年、NHK入局。15年間アナウンサーとして勤務し、2014年に独立。おもな著書に『人生で大損しない文章術』(新潮新書)、『落とされない小論文』(ダイヤモンド社)など多数。

元アイドル・中居正広氏のスキャンダルに端を発したフジテレビのコンプライアンス問題、同様に元TOKIOの国分太一氏のハラスメント疑惑の真相が不透明なまま、出演番組の継続だけは早々に発表した日本テレビ。「テレビ不信」は一層深まりつつある。

今年6月に『テレビが終わる日』(新潮新書)を上梓した元NHKアナウンサー・今道琢也氏が、データから見えるテレビ業界が置かれた残酷な現在地と近未来について語る。

全世代的なテレビ離れ

インターネットの登場と通信回線の高速化によって、特に〝若者の〟テレビ離れが指摘されて久しいですが、実際にデータを見ると、この10年で視聴時間も視聴頻度も大きく低下していることがわかります。

たとえば、総務省の調査によると、世代別では10代のリアルタイム視聴の平均時間は2012年に約103分(1日当たり)だったのが、23年には約39分(同)と大きく減少しており、リアルタイムで視聴している行為者の割合も12年は約76%でしたが、23年には約47%となっていることがわかります。つまり現代の10代の約半数が、テレビをリアルタイムにまったく視聴していないのです。こうした傾向は20代も同様です。

30代・40代になるとリアルタイムで視聴する人の割合も、視聴時間も増加しますが、この10年の減少傾向は若年層と同様です。実はこの傾向は、減少幅は小さくなるものの、50代も変わりません。10年前と変わらずテレビを見ている世代は、60代あるいはそれ以上の世代のみです。逆に言えば、視聴者のテレビ離れはもはや若者だけの傾向ではないということです。

視聴者、消費者としての視点からの「テレビ離れ」もテレビ業界にとっては深刻ですが、企業という側面で言うと、就職先企業としての人気の凋落という事実も人手不足の煽りを受ける労働市場において深刻な問題と言えます。

私は1999年にNHKに入局しましたが、当時のテレビ業界は、就職先としては花形中の花形でした。当時人気を博した就活本では、「就職内定という宝くじに当たれば日本一の給料とりになれる!!」(『業界別カイシャ・ミシュラン 会社図鑑! 地の巻』オバタカズユキほか ダイヤモンド社)という見出しが掲載されていました。テレビ局、特に民放キー局への就職内定は宝くじに例えられるほどだったわけです。

しかし、その人気もこの10年で激変しています。『就職四季報総合版』(東洋経済新報社)によると、14年卒の学生の就職人気企業トップ100には、14位NHK、23位フジテレビ、45位日本テレビ、52位テレビ東京、68位テレビ朝日と、TBSを除くキー局4局とNHKが100位内にランクインしていました。ところが23年には全局が100位圏外となり、以降24、25年卒と圏外が続いています。

特定の企業ではなく、業界全体の人気がこれほどまでに凋落したのは、この10年ではテレビ業界だけです。細かな順位や企業の入れ替わりがあっても、金融、総合商社、鉄道・航空、食品などは依然として学生からの人気は高いままです。より興味深いのは、同じマスコミ業界といえる出版・広告業界も比較的高い人気を維持している点です。

学生たちからの不人気の理由について、推測の域は出ませんが、少なくともたとえ高給取りであっても、労働環境や業界全体のイメージが悪いため、若年層にとって魅力に欠けるのでしょう。

王者の奢り

この10年におけるリアルタイムの視聴時間や視聴頻度の低下、新卒の就職人気企業からの転落といった深刻なテレビ離れはまだまだ下げ止まりに至らず、今後も下落傾向が続くでしょう。よりセンセーショナルな言い方をすれば、現状はテレビの「終わりの始まり」に過ぎないということです。

......続きはZAITEN9月号で。